MEETSHOPが新規事業を作り続ける理由

2025.07.21

僕たちMEETSHOPは、自社のヘルスケア事業と他社の事業開発の両方をフルコミットでやっている会社です。

この「両方をフルコミットで」というのは非常に珍しいとおもっています。

今回はその「両方をフルコミットで」をなぜやっているか?を、社内外メンバー向けにつくった資料をつかってご説明しようと思います。

例えば、事業会社がある事業ドメインで一定の成功を収めた。その業界ではある程度のポジションを取った。

よし、この知見を活かして他社のコンサルティングをやってみよう。

自社の成功

↓

他社のコンサルティング

僕らMEETSHOPはこの戦略的選択をとろうとは思いませんでした。なぜなら結局は自社の事業領域は「既存」に縛られるからです。

例えば、、、

ヘルスケアのD2Cで一定の成功を収めた。

よし、このノウハウを活かして「ヘルスケアD2Cのコンサルティング」をやってみよう。

そのコンサルティング事業はおそらく、そこそこは成功すると思います。しかしながら、やっていることはヘルスケアです。つまり「既存」の事業ドメインに止まっているんですよね。

「既存」の事業領域に縛られている以上、企業の思考は硬質化します。

この流動性の高い時代に、高質化した思考はそれじたいがリスクであると僕らは考えています。

(もっと言えば、高質化した思考を生む「自社の成功→他社のコンサルティング」という構造そのものがリスクと言えます)

また例えば、、、

他社の事業開発や他社の制作で、一定の成功を収めた。もしくは、他社のコンサルティングで一定の評価を得た。

よし、このノウハウを活かして自社事業をやってみよう。システム開発やクリエイティブ制作をじぶんたちで出来るので外注費も節約できるじゃん。

僕の知る限り、このパターンで大成功した事業者はほとんどいないように思います。

たぶんですが器用なだけじゃ事業は成功しないんですよね。覚悟、や、情熱、が要る。

器用さ

↑↓

覚悟や情熱

この両者っていうのはなかなか両立しないように思っています。

国内の事業者さんを例に出すのはあまりにも角(かど)が立つので、、、汗

例えばアメリカのD2Cコンサルの超大手だった「Gin Lane(ジン・レーン)」は、数多くの人気D2Cブランド/スタートアップ企業のプロデュースを10年以上、手がけてきました。

「Gin Lane」は50以上のスタートアップのローンチを支援し、

◎Warby Parker

◎Everlane

◎Harry’s

◎Sweetgreen

といった名だたるブランドを担当。その評価額の総額は150億ドル以上とも言われています。

↑「Gin Lane」の手がけた成功したD2Cブランドたち

その「Gin Lane」が2020年に「もう他社のプロデュースはやめる!」って言い出しました。

他社のプロデュースをやめて何をし始めたか?

なんと自社のD2Cブランドを始めたんです。

「Gin Lane」が手がけたD2Cブランドは「equalparts」と言いました。

「言いました」と表現しているのは、2025年現在、その「equalparts」は跡形もなく無くなっているから、です。

あの「Gin Lane」ですら、最初の自社D2Cブランドは失敗に終わっているんですよね。

(その後「Gin Lane」は戦略を展開して「D2Cのコングロマリット(集合体)」という方向性を打ち出して見事に復活しました)

(2025年現在は7つのD2Cブランドを傘下に持つホールディングス企業になり、2022年には2500万ドルでシリーズBの調達を行ないました)

↑元「Gin Lane」が手がけるD2Cコングロマリット「pattern brands(パターン・ブランズ)」

話が長くなりましたが、、、

自社の成功

↓

他社へ横展開

も、

他社案件の成功

↓

自社へ横展開

も、いずれも難易度が高い、と僕らMEETSHOPは考えています。

特に、生成AIが社会実装され始めた2024年以降の流動性の高い時代においては、ほんとうに難易度が高い。そんなふうに思っています。

ならば、どうすればいいか?

そこで僕らMEETSHOPがとっている戦略が「自社事業と他社事業開発のフルコミット両立」です。

自社事業にフルコミットしながら、他社事業開発にフルコミットする。

それって大変じゃないの?

はい、大変です。(笑)

自社事業もいってみれば新規事業です。他社の事業開発ももちろん新規事業です。言ってみれば僕らは「新規事業をつくりまくっている会社」と言えます。

なぜ僕らMEETSHOPは自社でも他社でもそれほどまでにして新規事業を作りまくっているのか?

それには明確な理由があります。

今回は社内外メンバー向けにつくった以下の資料をつかって説明していきたいと思います。

資料のタイトルは、

◎MEETSHOPにおける「新規事業を推進する意味」とは?

です。

まず前提として、

◎新規事業をつくるのは非常に困難である

という歴然とした事実があります。

僕らMEETSHOPは、大手企業さんの新規事業開発や中小企業さんのプロジェクト開発まで、たくさん手掛けてきましたが、実体験から「難しい」と断言できます。

でもこれは、構造的に仕方がないことだと思っています。

なぜか?

理由はシンプルです。

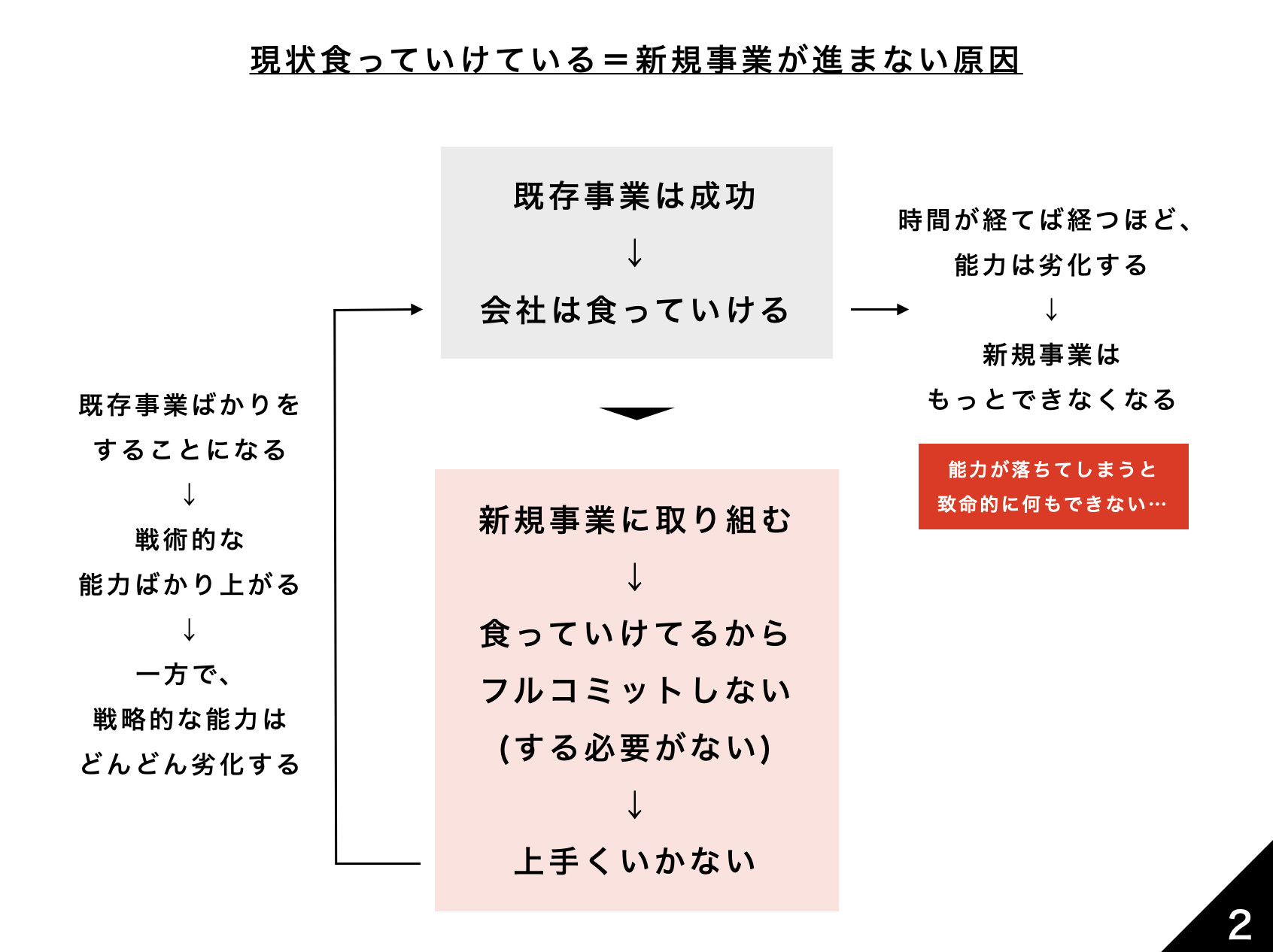

既存事業で食っていけているから、新規事業がうまくいかないのです。

既存事業で食っていけている。

非常に逆説的ですが、現状で「食っていけている」ことが新規事業開発では強烈な足枷(あしかせ)になります。

足枷、と表現する意味は2つです。

一つ目は、、、

既存事業にとどまり続けることで、既存事業における戦術的スキルは高まり続けますが、一方で、ひとつ上のレイヤーの戦略的スキルは能力は劣化する、という意味においてです。

例えば、美容業「だけ」にとどまっていると、美容師やスタイリストとしてのスキルばかりが上がっていきます。一方で、他の業界での事業スキルはいっこうに高まりません。他の業界で求められる言語化能力や企画力、提案力は言わずもがなですが、なかなか高まりません。

二つ目は、、、

既存事業を続けることで社内のプレイヤーの能力がどんどん劣化する、という意味においてです。

社員やスタッフが他の業界のことをまったく知らない状態が続くと、文字通り「既存事業以外は何もできない」硬質化したスタッフワークになってしまいます。

会社としての戦略的スキルの劣化。

硬質化したスタッフワークの能力の劣化。

この2つが新規事業開発への強烈な足枷になります。

ならばどうすればいいか?

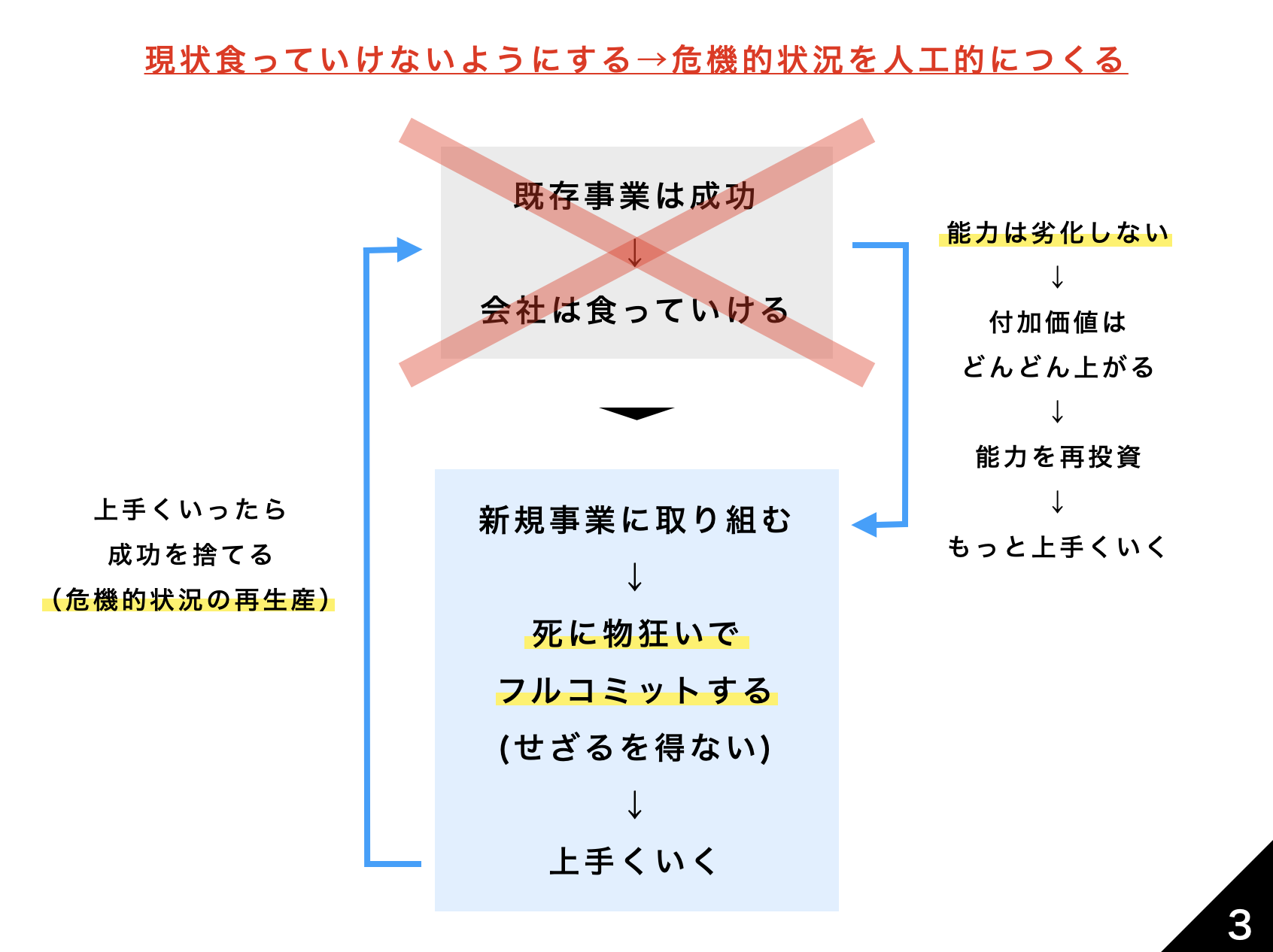

構造的に「食っていけない」状況をつくるしかありません。

それこそ死に物狂いで、新規事業にフルコミットせざるを得ない状況をつくる。

前述の一つ目、会社としての戦略的スキルの劣化にかんしては、既存事業「以外」の新規ドメインに出ていくことで自ずと戦略的スキルは磨かれます。

前述の二つ目、硬質化したスタッフワークの能力の劣化にかんしては、みなさんもご存知の通り、業種業態ごとに商習慣はまったく異なります。

異業種の商習慣まさに「更地」です。

これまでの経験や実績はまったく通用しない。更地からのスタートです。異業種とのやり取りでゼロイチの「ゼロ」が経験できる。

わかりやすい例だと、、、

映画『シンゴジラ』で竹野内豊さん演じる赤坂内閣総理大臣補佐官が言ったセリフでしょうか。

スクラップ&ビルド。

そうなんです。新規事業開発で必要なのは、まさにこの「スクラップ&ビルド」の事業観なんですよね。

既存事業は置いておいて、いったん更地に出てみる。更地からスタートする。そんな覚悟が必要。

前述の「Gin Lane」の事例を思い出してください。

彼らは他社のプロデュースでいくつも成功を収めていたけど、そこに甘んじることなく敢えて「更地」に出て行った。スクラップしたんです。

彼らはひょっとして自社初のD2Cブランド「equalparts」はハナから成功するとは思っていなかったのかもしれません。いったん潰してすぐにピボットした。

見事な「スクラップ&ビルド」です。結果として”D2Cのホールディングス化”というソリューションを考えだして見事に成功した。

大切なのは「ピボット力」。転んでもタダでは起きない能力が必要なんですよね。

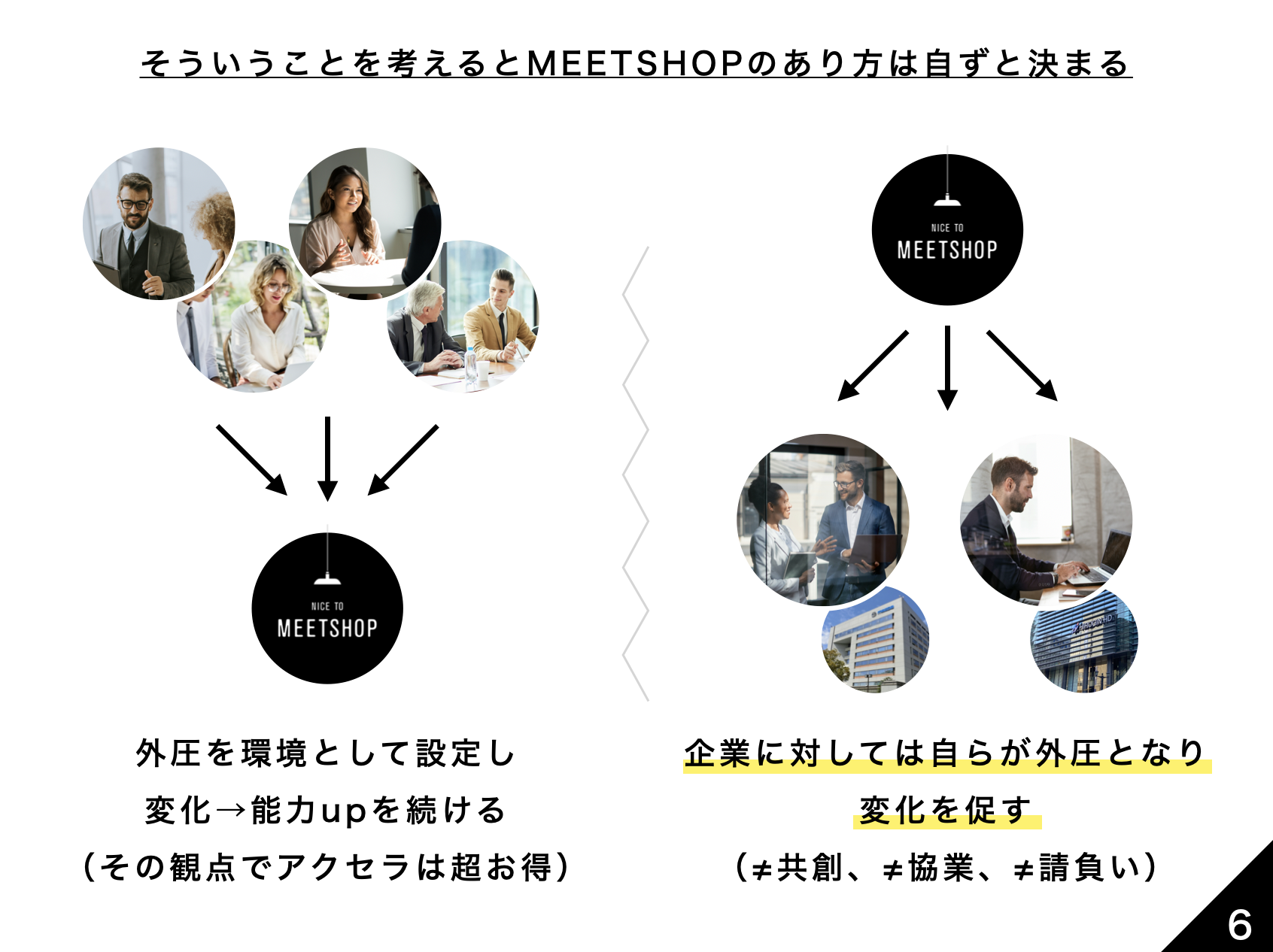

そう考えると、、、

自ずと僕らMEETSHOPの方向性は決まってきます。

他社は新規事業開発で苦労している。苦労するのは構造的な問題だから仕方がない。

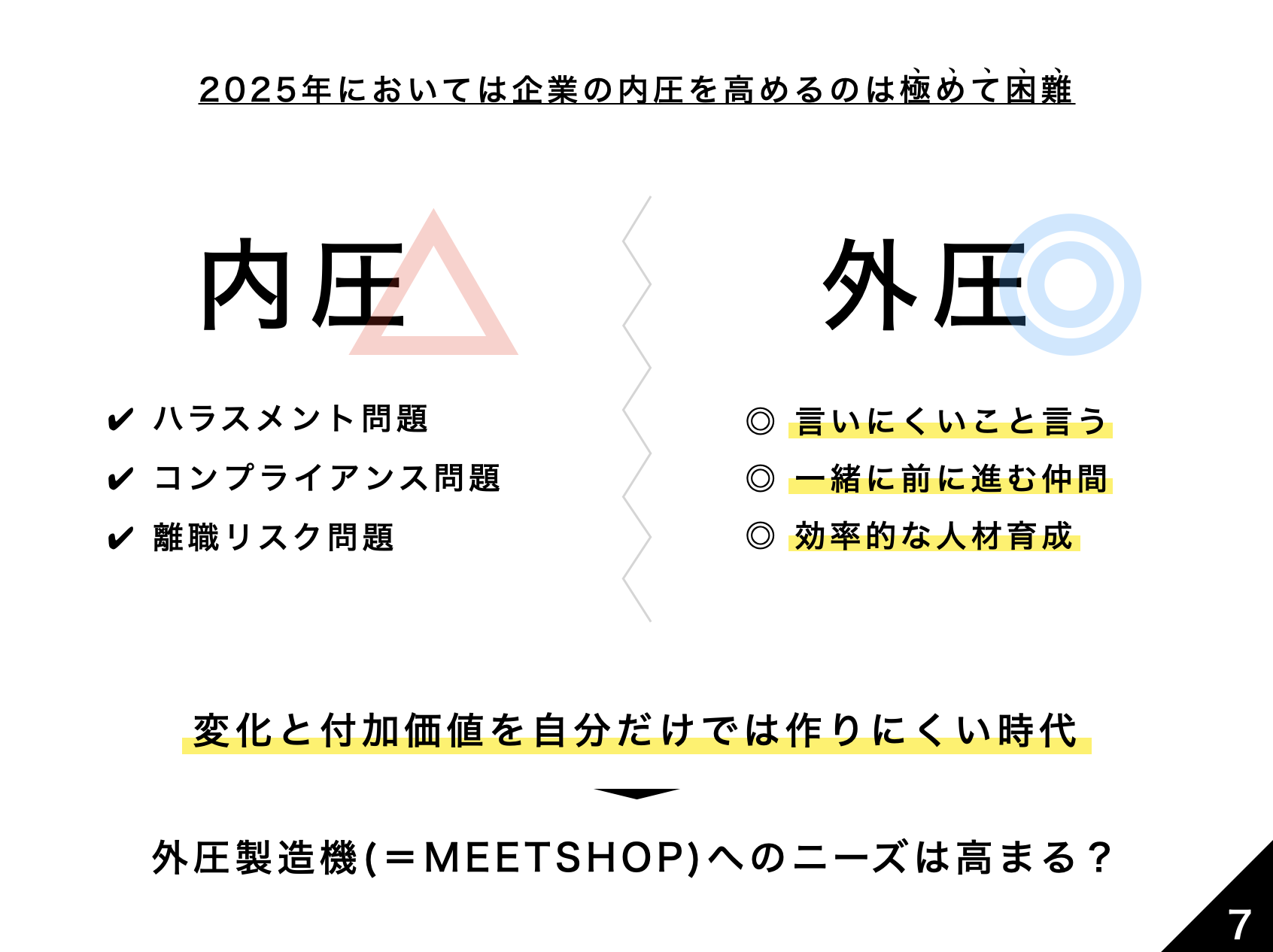

しかも昨今はコンプライアンス問題がうるさくて厳しいことが言えない。大手企業ほどその傾向は顕著です。

「食っていけない状態をつくって頑張れ!」なんて部下に言えるはずがない。

(なんなら…「もっと頑張れ!」っていうこともモラハラって言われる時代です)

ならばどうするか?

外部に言ってもらうしかないですよね。

会社の外部=MEETSHOPに厳しいことを言ってもらう。MEETSHOPに厳しいことを言ってもらうのが一番てっとり早いですよね。

ここで、いったんまとめますね。

自社事業においては、さまざまな業界の新規事業を手がけることによって、自らに「外圧」を設定し続ける。

さまざまな業種業態の事業開発の最前線で、カウンターのエース級のプレイヤーたちと必死になって新規事業をつくる。その経験が自分たち=MEETSHOPの能力をたかめてくれる。

他社事業開発においては、2025年現在「内圧を高めにくい」社会環境がある。企業には「内圧を高めたい…でもコンプラやモラハラが気になって言いたいことが言えない」という潜在ニーズがある。

その潜在ニーズへのソリューションとして、MEETSHOP自らが「外圧」となる。新規事業の事業開発を通して企業のスタッフワークを鍛える。能力を高める。

つまり僕たちは、

◎他社事業開発=自社事業を磨き上げる「他山の石」としている

と言うことができると思います。

ですがこの「他山の石」戦略が成り立つには絶対に欠かせない条件があります。それが、

◎自社事業にも他社事業開発にもフルコミットする

ということです。

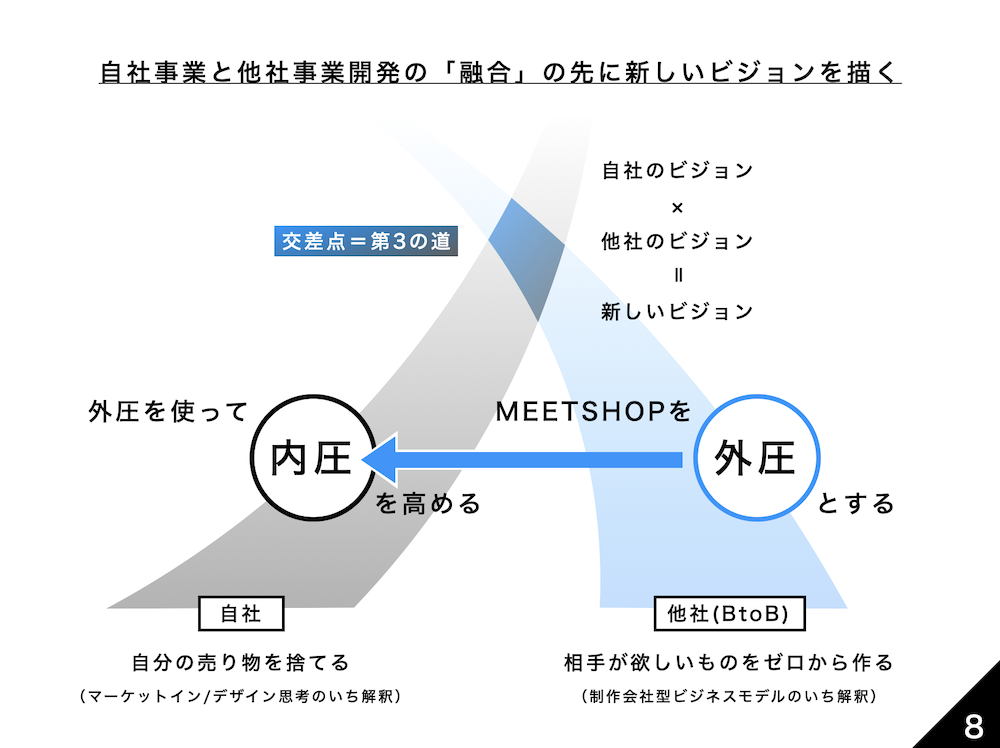

この両輪にフルコミットすることで初めて見えてくる世界がある。僕たちはその世界のことを「第3の道」と呼んでいます。

自社のビジョンと、他社のビジョンと、この2つを掛け合わせて「第3の道」新しいビジョンをつくる。そんなイメージです。

お察しの通り、これは本当に、困難なことです。(笑)

他社の事業開発においては、当たり前ですが徹底したデザイン思考を実践しなければ、そもそも論で事業開発など成るはずがない。自社事業をやっているMEETSHOPはともすれば自社の利益誘導をやってしまいそうになる。その誘惑を断ち切らなければいけない。

(手前味噌ですが、僕らMEETSHOPが大手企業の事業開発でご評価を受けているのは、そのような徹底したデザイン思考=自社への利益誘導の完全放棄、が一因だとおもっています。相手の付加価値創造のためにフルコミットしている)

しかも、、、

他社の事業開発での知見を、自社の新規事業に活かさなければいけない。他社との成功体験を「他山の石」として自社の付加価値に転換しなければいけない。MEETSHOPのスタッフすべての知見や経験に転換していかなければいけない。

つまり、、、

「他山の石」をつかってMEETSHOPスタッフの付加価値や生産性を高めていかなければいけない。MEETSHOPスタッフの才能を伸ばしていかなければいけない。

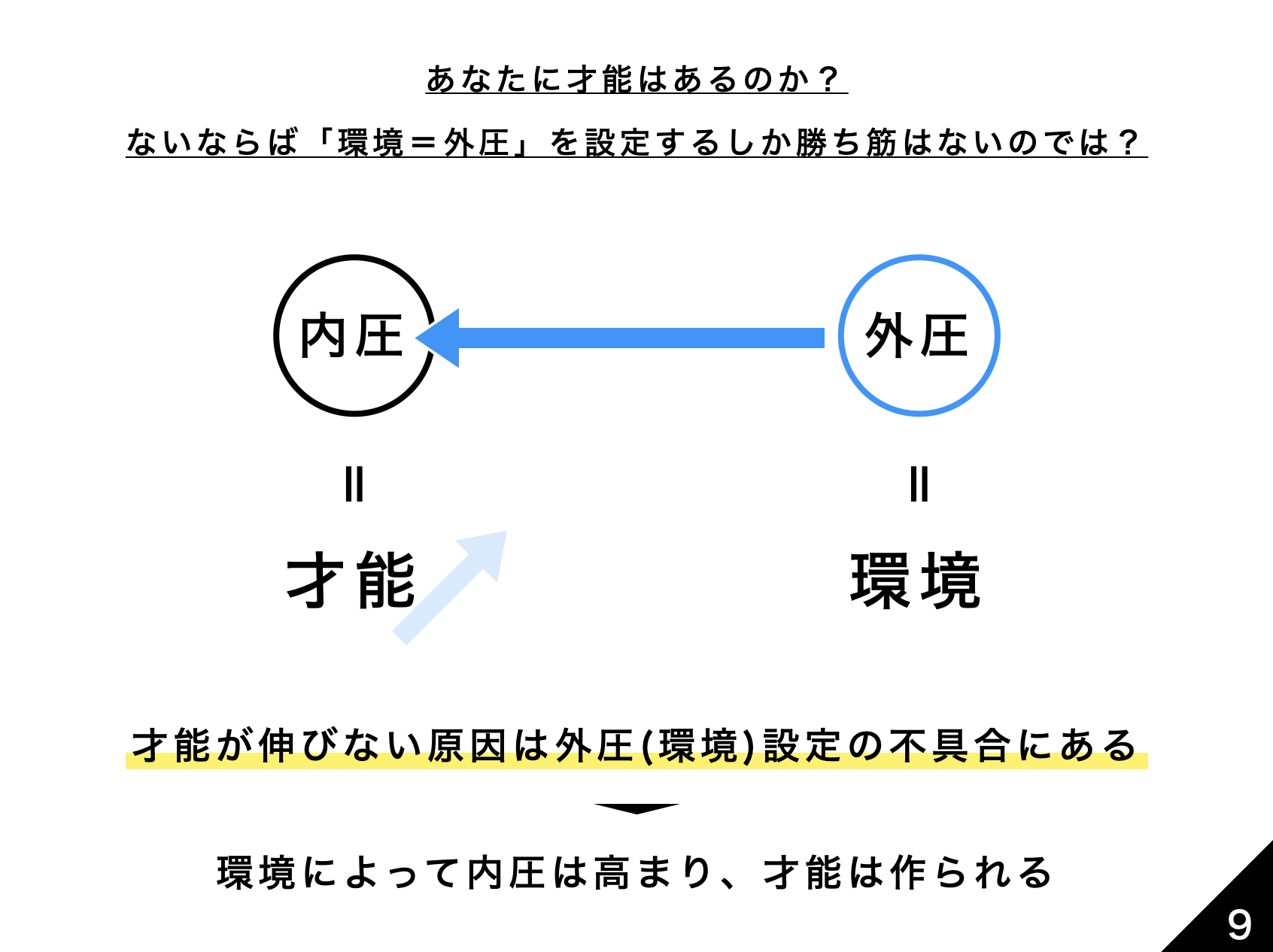

僕らは「才能は後天的なものだ」と考えています。

「私には能力がないので、、、」という先入観を嫌います。誰だって努力すればできるようになるし、誰だって環境しだいでできるようになるんです。

必要なのは「きっかけ=外圧」なんです。

環境を設定する

↓

習慣となる

↓

人生観が書き換わる

この真理があって、この真理に対して「外圧」と「能力が上がる」が加わる。そんなイメージです。

つまり、、、、

「外圧」

↓

環境を設定する

↓

習慣となる

↓

人生観が書き換わる

↓

「能力が上がる」

このメカニズムを僕らMEETSHOPは、自社事業においても、それから、他社事業開発にも(つまり、他社の中にも)起こしていきたいと思っています。

つまり、、、

「あいつらと付き合ったら新規事業も作ってくれるし、それどころか、新規事業開発を通してスタッフの能力も上げてくれるし、最高だよね?」

っていう、企業の潜在ニーズの”芯”を狙っている感じですかね。(笑)

長くなりましたが、、、、

僕らMEETSHOPが新規事業開発に取り組んでいる意味は2つあります。

一つは、新規事業開発を通してMEETSHOP自身の「内圧」を高めて自らの能力を高めていく、という意味。

そしてもう一つは、新規事業開発を通して自らが他社の「外圧」となって、相手の内圧を高めていく、という意味。

大変ですけど、、、(汗)

僕らMEETSHOPが新規事業を作り続けている意味は(少なくとも2025年現在は)そのあたりにあるように思っています。

| カテゴリー | ビジネスデザイン |

|---|---|

| タグ |

この記事を書いた人

N

株式会社MEETSHOPの事業開発担当。得意なことは言語化と図式化、整理整頓。